私たちの身の回りには、さまざまな問題が潜んでいます。

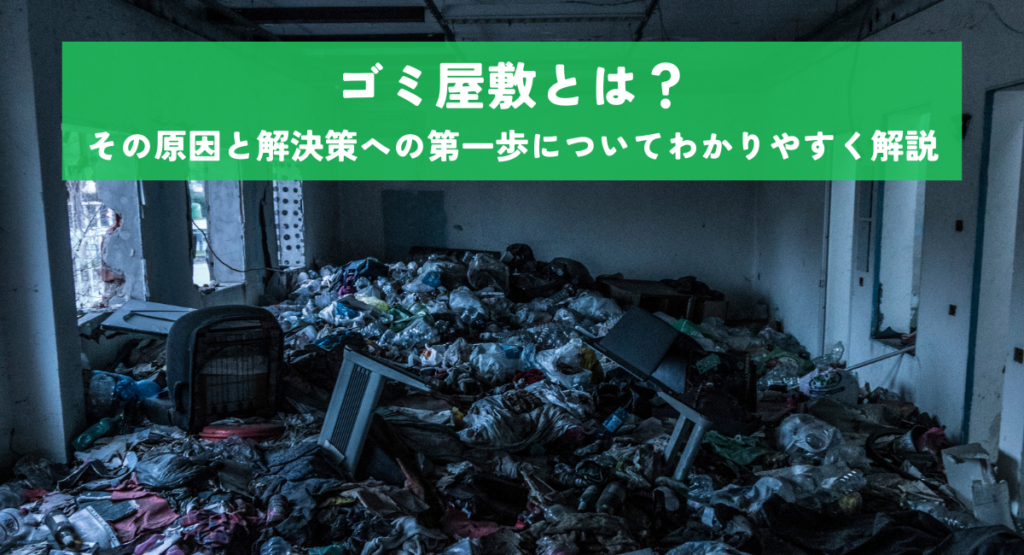

その一つに、近年増加傾向にある「ゴミ屋敷」の問題があります。

放置すれば、健康被害や近隣トラブルなど、深刻な事態につながる可能性も。

しかし、「ゴミ屋敷」とは一体どのような状態を指すのでしょうか?

また、どのようにしてゴミ屋敷化を防ぎ、解決できるのでしょうか?

そこで、この記事では、ゴミ屋敷の定義から現状、そして解決策、予防策までを分かりやすくご紹介します。

ゴミ屋敷とは何か

ゴミ屋敷の定義

「ゴミ屋敷」とは、明確な定義が法律で定められているわけではありませんが、一般的には、ゴミや物が大量に蓄積し、生活環境が著しく損なわれている状態を指します。

具体的には、悪臭やゴキブリ、ネズミなどの害虫・害獣の発生、堆積物の崩落によるケガや窒息の危険性、火災の危険性、近隣住民への悪臭や害虫被害、景観の悪化、生活騒音、ゴミの不法投棄による環境問題、衛生上・防災上・防犯上の支障などが挙げられます。

例えば、玄関や通路がゴミで塞がれて通行困難になっている状態、室内に大量のゴミが積み上がり、床が見えない状態、腐敗した食べ物が放置され悪臭を放っている状態などが該当します。

自治体によっては、条例で独自の基準を設けている場合もあります。

例えば、東京都では「不法投棄防止条例」に基づき、一定量のゴミの放置を規制しています。

ご自身の地域の情報は、各自治体のホームページや環境衛生課などに問い合わせて確認しましょう。

ゴミ屋敷の現状

ゴミ屋敷問題は、個人の生活空間の問題にとどまらず、近隣住民への迷惑や、地域社会全体の課題となっています。

放置されたゴミによって、悪臭やゴキブリ、ネズミなどの害虫の発生、火災リスクの増加といった直接的な被害だけでなく、景観の悪化、近隣住民間のトラブル(騒音問題、臭気問題など)、地域全体の生活環境の低下、不動産価値の低下といった間接的な被害も招く可能性があります。

特に、密集住宅地では、その影響がより深刻になります。

ゴミ屋敷化は、本人の意思とは関係なく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生するケースも多く見られます。

例えば、高齢化による体力・精神力の低下、経済的な問題、病気や精神疾患、引きこもりなど、さまざまな要因が考えられます。

ゴミ屋敷になる原因

生活習慣の問題点

ゴミ屋敷になる原因の一つに、生活習慣の問題が挙げられます。

ゴミをすぐに捨てない、不用品を整理しない、整理整頓をしないといった習慣が積み重なると、気づかないうちにゴミや物が蓄積し、最終的にゴミ屋敷へと繋がることがあります。

例えば、買い置きした食品の賞味期限切れに気づかず放置したり、着なくなった服をクローゼットに詰め込み続けたり、使わなくなった家電製品をそのままにしておいたりといった行為です。

また、ゴミの分別方法が分からなかったり、ゴミ出しのルールを理解していなかったり、ゴミ出しの頻度が少なかったりすることも、ゴミ屋敷化の一因となります。

例えば、分別ルールが複雑な地域では、ゴミ出しに戸惑い、ゴミが溜まってしまうケースも考えられます。

心理的な要因

ゴミ屋敷化には、心理的な要因も大きく関わっています。

例えば、強いストレスや精神疾患、うつ病、認知症、発達障害などが原因で、身の回りの家事ができなくなってしまう「セルフネグレクト」の状態に陥っているケースがあります。

また、過去のトラウマや、喪失体験(大切な人の死など)などが原因で、片付けや整理整頓といった行為に抵抗を感じてしまう場合もあります。

物への執着が強く、捨てることに罪悪感を感じたり、思い出の品を捨てられないといった感情も、ゴミ屋敷化を助長します。

大切なのは、ゴミ屋敷化は本人の意思の問題だけではない、という理解です。

例えば、認知症の高齢者が、ゴミを捨てる行為の意味が理解できなくなっているケースも考えられます。

ゴミ屋敷の解決策

片付けの第一歩

ゴミ屋敷の片付けは、まず現状を把握することから始めましょう。

ゴミの種類や量、そして、どの程度まで片付けられるのかを冷静に判断することが重要です。

例えば、写真や動画を撮って現状を記録し、ゴミの種類ごとに分別計画を立てることが有効です。

軽微な散らかりであれば、自分自身で片付けることが可能です。

まずは、分別用のゴミ袋(燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなど)を用意し、捨てるものと残すものを分別しましょう。

小さなことから始め、例えば、1日に1つの引き出しを片付けるなど、少しずつ片付けていくことが大切です。

専門会社への依頼

ゴミの量が多く、自分自身では片付けられないと判断した場合は、専門会社への依頼を検討しましょう。

専門会社は、ゴミの撤去だけでなく、清掃、消毒、害虫駆除、悪臭除去、リフォームなども行ってくれます。

費用は、部屋の広さやゴミの量、作業内容、廃棄物の種類によって大きく異なります。

依頼前にしっかりと見積もりを取るようにしましょう。

会社を選ぶ際には、実績(ホームページや口コミサイトの確認)、資格(産業廃棄物処理業許可など)、料金体系、対応エリア、作業内容の詳細などを比較検討しましょう。

会社選びで失敗しないよう、契約前にしっかりと内容を確認し、書面で確認することが大切です。

また、自治体によっては、ゴミ屋敷問題に関する相談窓口や支援制度が設けられている場合がありますので、活用することも検討しましょう。

ゴミ屋敷を防ぐ方法

整理整頓の習慣化

ゴミ屋敷を防ぐためには、日頃から整理整頓を心がけることが重要です。

不要なものはすぐに処分し、必要なものはきちんと定位置に収納する習慣を身につけましょう。

例えば、1週間ごとに不要なものを処分する時間を作る、定期的にクローゼットの中身を整理する、収納スペースを確保する、物を増やしすぎないなど、具体的な方法を意識することが大切です。

定期的に不要なものを処分する習慣をつけることで、ゴミ屋敷化を防ぐことができます。

また、デジタル化も有効です。

紙の書類をデジタル化することで、紙ゴミを削減できます。

定期的な清掃

定期的に部屋の清掃を行うことも重要です。

こまめな掃除によって、ゴミや汚れが蓄積するのを防ぎ、清潔な状態を保ちましょう。

掃除は、単なる清掃作業ではなく、心の状態にも良い影響を与えます。

例えば、掃除機をかける、床を拭く、窓を拭く、換気をするなど、具体的な清掃方法を習慣化しましょう。

また、定期的な大掃除も有効です。

年に数回、徹底的に部屋を掃除することで、溜まったゴミや汚れを一気に解消できます。

まとめ

ゴミ屋敷問題は、生活習慣や心理的な要因、さまざまな要素が複雑に絡み合って発生する深刻な問題です。

ゴミ屋敷化を防ぐためには、日頃から整理整頓や清掃を習慣化することが大切です。

しかし、すでにゴミ屋敷化が進んでいる場合は、一人で抱え込まず、専門会社や自治体の相談窓口に相談することも検討しましょう。

早期に対処することで、健康被害(害虫によるアレルギー、悪臭による呼吸器疾患など)、近隣トラブル、火災リスクなどを防ぎ、快適な生活を取り戻すことができます。

大切なのは、問題を認識し、適切な解決策を選択し、早めに対処することです。